PROJECT 01

ゼンショーのDXは、

ゼンショーだけにとどまらない。

デジタル技術を活用した経営改革は、

一朝一夕に実現できるものではない。

デジタルイノベーションを一つひとつ積み重ね、

経営改革のための土台を固める必要がある。

ゼンショーグループの各業態・各部門が圧倒的かつ持続的な競争優位性を獲得できるように、

また、世界規模のシステム統一によって海外進出を

さらに加速できるように、ITエンジニアリングや

データ分析などに磨きをかけ、

K.MはゼンショーのDXを推し進めていく。

K.M

システムエンジニア

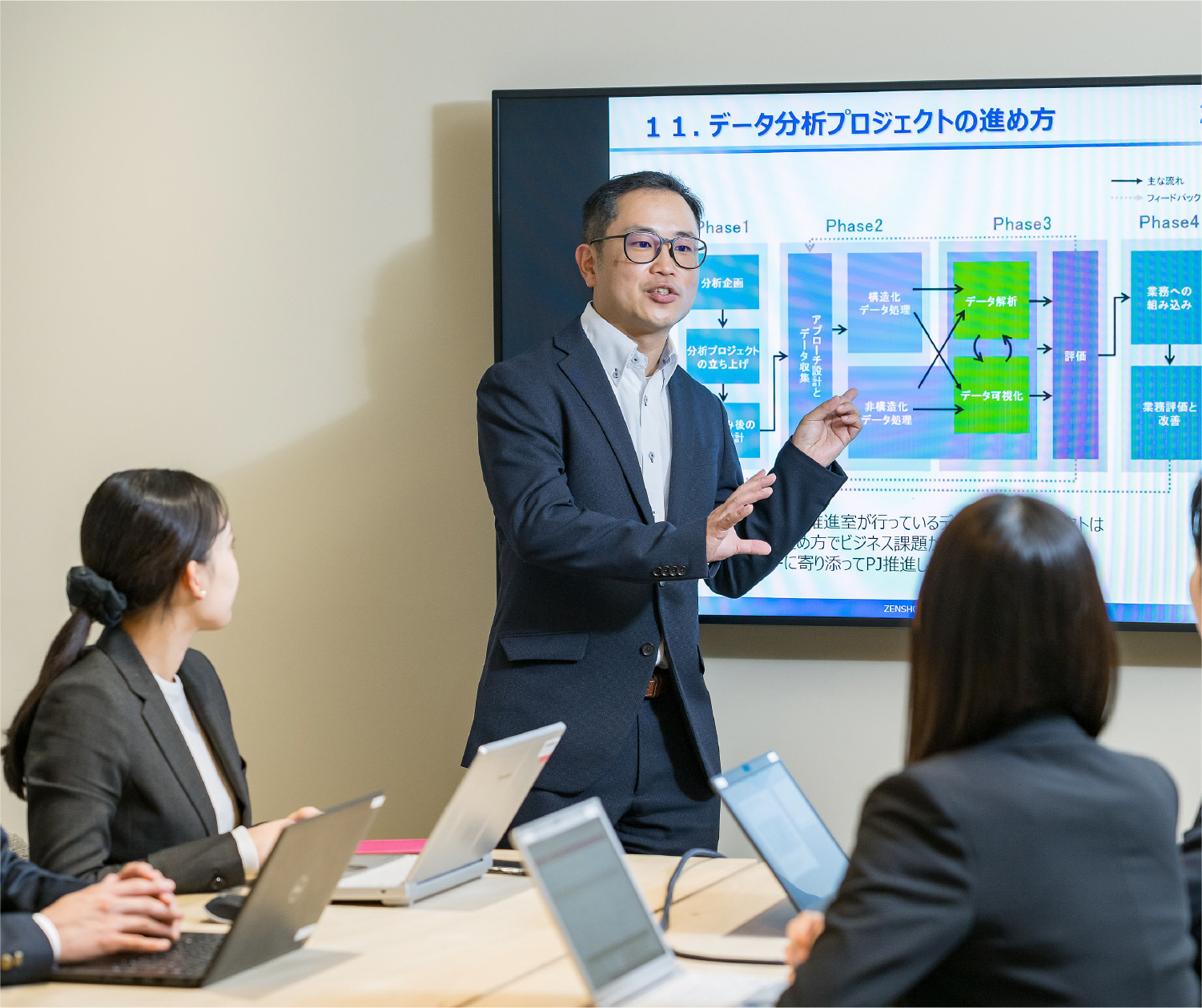

グループIT本部 DX推進室(室長)1998年 入社

K.M.

システムエンジニア グループIT本部 DX推進室(室長) 1998年 入社

POSデータを使った自動発注システムの開発や、グループのネットワーク設計およびサーバ統合、デジタルマーケティング、アプリケーション開発など、入社以来一貫してIT関連業務に携わる。2021年4月より現職。

STORY 01

DXが遅れる日本において、

ゼンショーがとるべき策は

DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略で、直訳すると「デジタル変革」である。ビジネスシーンにおいては「デジタル技術を活用した経営改革」を意味し、自社の業務をIT技術の進化に適応させ、新規事業の創出やコストの削減などの価値を生みだすことが、主要な目的となっている。

そしてまたDXは、民間企業がそれぞれ自由意志で取り組めばいい、という類の課題ではない。実際、公的機関である経済産業省が旗振り役として、普及を後押ししている。なぜなら、老朽化が進む既存の基幹システムでは、デジタル市場の拡大とともに増大するデータ量に耐えられないことに加え、プログラミングにCOBOL(コボル)言語が用いられたメインフレーム(汎用機)の担い手であるエンジニアが一斉に定年退職する、いわゆる「2025年の崖」が間近に迫っているからだ。このままでは、ビジネスモデルを柔軟かつ迅速に変更することができず、日本は国際的なデジタル競争で大きな遅れをとってしまう。経済産業省が2018年に発表した「DXレポート(サマリー)」によると、2025年以降、国内全体で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性もある。

しかし、DXは明確なビジョンと戦略を策定するのが難しく、ほとんどの企業がDX推進に必要な人員と予算を確保できていない。必要性・重要性は日ごとに高まっているものの、経済産業省が2020年末に発表した「DXレポート2(中間とりまとめ)」によると、約9割の企業が未着手、または散発的な実施、という結果だった。

グループIT本部DX推進室で室長を務めるK.M.は、ゼンショーでもっとも強くDXの必要性・重要性を感じている人物のひとりだ。彼は1998年の入社以来、POSデータ(どんな商品が売れたのか、といった情報をPOSレジで取得したデータ)を使った自動発注システムの開発や、グループのネットワーク設計およびサーバ統合、デジタルマーケティング(Webでの販売促進)など、一貫してIT関連業務に携わってきた。

デジタル技術を活用した経営改革は、一朝一夕に実現できるものではない。デジタルイノベーションを一つひとつ積み重ね、経営改革のための土台を固める必要がある。そこでK.M.は、ヒト・モノ・カネ・情報の4大経営資源のなかから一つのカテゴリを決め、そのカテゴリにまつわるデータを深掘りするところから、ゼンショーのDXをはじめることにした。

STORY 02

キャッシュレス時代の最適解を、内製化で導き出せ

ヒト・モノ・カネ・情報の中から、まずはカネをピックアップすることに。個別DXプロジェクトとして具体的に取り組んだのは、「店舗の現金の最適化」と、「ミニ券売機の開発」である。

ゼンショーでは、2012年から傘下の牛丼チェーンにおいてキャッシュレス決済を導入しているが、現金派が主流の当初、キャッシュレス決済の比率はわずかだった。転機となったのは、コロナ禍における非接触需要の高まりで、比率は一気に高まった。キャッシュレス派が主流になれば、店舗内に必要以上の現金を置いておく必要がない。さらに、現金回収の頻度も減らせる。K.M.が全国の店舗のデータを集計・分析したところ、現金は4割減、回収頻度は半減でも問題ないことがわかった。使われずに眠っていた現金は、新規出店や新システム開発などの投資にまわすことができる。これが、店舗の現金の最適化である。

次にミニ券売機の開発について、まずは通常の券売機を説明しておいたほうが良いだろう。店内に券売機を置く飲食店は、専門のメーカーから機器(ハード)を購入する。そのうえで、どんなメニューを表示するか、どの電子マネーと連動させるか、といったソフトについても、メーカーにカスタマイズしてもらう。業務効率化や省人化を目的に、ゼンショーでも以前から券売機を導入しているが、そこには問題がある。というのも、顧客が入店時に注文と会計を券売機で行う必要があり、ピークタイムには店頭に行列ができてしまうのだ。後払いの会計システムと比べると、どうしても回転率が悪くなる。もちろん券売機の台数を増やせば問題はすぐに解決するのだが、店舗のスペースは限られているし、追加コストも発生する。そこで考案されたのがミニ券売機だ。

通常の券売機の横に併設されるミニ券売機は、現金決済用のユニットを取り払い、キャッシュレス決済に特化している。必要最低限の機能をまとめたタッチパネルをシンプルなスタンドの上に置くことで、省スペース化を実現した。またソフトについては、K.M.主導のもと100%自社開発。コストを通常の5分の1以下に抑えたうえで、より顧客のニーズに寄り添ったサービス提供を可能にしている。ミニ券売機の開発は、ITの内製化の促進にもつながった。ある意味でこれは、原材料の調達から製造・加工、物流、店舗での販売までを、一貫して企画・設計、運営する「MMD(マス・マーチャンダイジング・システム)」の仕組みをIT分野に転用した形といえる。

STORY 03

システムをパッケージ化し、同業他社向けに販売する

現金最適化でも、ミニ券売機でも、既存メーカーの領域とは異なるシステム開発を求められ、技術的な壁に何度もぶつかることになった。たとえば、通常の券売機には発券する機能と釣り銭を出す機能があり、実はふたつの設計思想や命令系統はまったくの別物である。それをどうやって単純化・標準化するか、ということが課題だった。最終形としては極力シンプルなもの(つまりは、発券する機能と釣り銭を出す機能が統合された、キャッシュレス決済に特化した券売機)を思い浮かべるのだが、前提条件や作業工程があまりにも複雑すぎるため、必然的に開発期間は長くなってしまう。

そんななか、K.M.が大切にしていたのは、理を解くことだ。理を解くとは、ものの道理を説明すること。どうすれば顧客のためになるのか、どうすれば自社のためになるのか、どうすれば世の中のためになるのか。上司や同僚、取引先に理解してもらい、あとは自分の信じた道をひたすら突き進んだ。ファクト(事実)とロジック(論理)とパッション(情熱)をもって──。

現金最適化やミニ券売機は、ヒト・モノ・カネ・情報のなかのカネのカテゴリだが、ほかにヒトのカテゴリでは、本部から遠隔マネジメントができる「スマート店舗構想」も進行している。ゼンショーグループの各業態・各部門が圧倒的かつ持続的な競争優位性を獲得できるように、また、世界規模のシステム統一によって海外進出をさらに加速できるように、ITエンジニアリングやデータ分析などに磨きをかけ、ゼンショーのDXを推し進めていく。

「世界から飢餓と貧困を撲滅する」という企業理念にもとづき、ゼンショーはさらなる売り上げ・店舗の拡大を掲げているが、自社のみでそれを達成するには多くの時間と労力を要してしまう。そこでK.M.は、将来的な構想として、DX関連のさまざまなシステムをパッケージ化し、外販することを目指している。販売先は同業の外食産業。チェーン展開している企業でもいいし、個人経営の店舗でもいい。ゼンショーの安全基準を満たす食材の調達ルートや、業務効率化と省人化を実現できる店舗システムを提供し、同志を増やすことで、従来のフランチャイズ方式とは一線を画した、新たな世界観のコミュニティ構築を目指す。